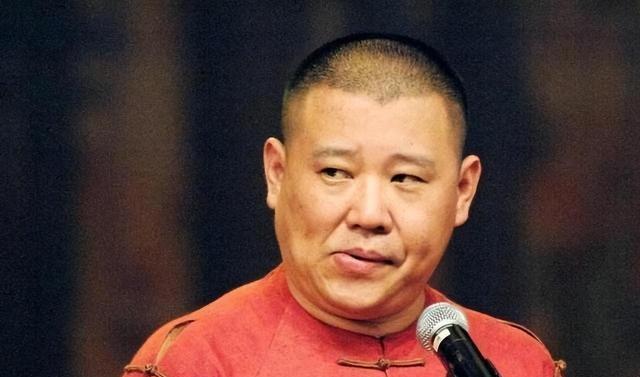

郭德纲的相声段子能把观众笑趴下,他自己的过去也常被人当段子讲。最热闹的莫过于“偷戏服”传闻,一次次被拿出来翻炒鼎际之家,至今没有确证。2025年8月份,德云社相声演员郭德纲的名字又一次和“偷戏服”联系在了一起。

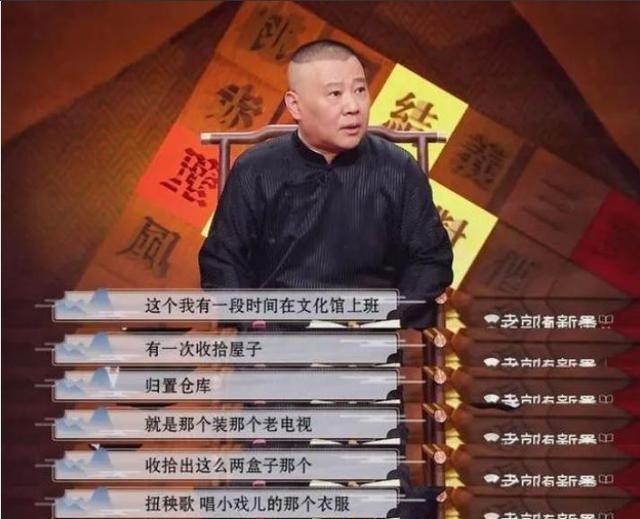

郭德纲年轻时在天津红桥区文化馆干过几年。那是上世纪八九十年代,环境不算宽裕,馆里演出多,却缺资金。郭德纲在自传文章里提过,自己为了报销演出经费,曾动过歪脑筋,仿写领导签字报销了3100块。数目不算大,却留下了口实。

这个小插曲,后来成了传言的起点。有人说是“虚报”,有人干脆说是“偷”。版本越传越离谱,从“虚报经费”变成了“偷戏服”。一件本可归类为职场违规的小事,被包装成惊悚的故事,在坊间流传开来。

在当时的环境里,文化馆本就缺管理规范,服装道具丢失并不稀奇。偏偏郭德纲后来火了,往事才被人翻出来反复提。于是,文化馆那点旧账,从职场插曲升级为娱乐八卦。每一次被翻炒,都会引发“真有其事”的猜测。

这也成了观众茶余饭后的话题。有人笑称,郭德纲不靠偷戏服也能成名,有人则咬定一定有猫腻。没有证据,没有判决,故事只能停留在传说层面。偏偏越是模糊不清,越容易引人兴趣。

真正进入法律层面的,是郭德纲和前师父杨志刚的矛盾。2006年,郭德纲在博客文章里写下不少劲爆内容,说杨志刚“用公款装修,与女同事同居”。这番话一出,立刻引爆舆论。相声观众一边看戏,一边八卦,感觉这比舞台剧还精彩。

杨志刚不忍声誉受损,干脆把郭德纲告上法庭,指控他诽谤,还提出民事赔偿要求。事情闹大了,从相声圈小矛盾,升级成社会新闻。媒体铺天盖地报道,“郭德纲诽谤案”一时成了热词。

2007年,大兴区法院一审判决郭德纲无罪,理由是证据不足,不构成情节严重。这个结果让郭德纲松了口气,也让观众继续热议。杨志刚不服,上诉到北京市一中院。二审结果还是维持原判,郭德纲依然无罪。

这场官司虽然以郭德纲胜出告终,但也把他早年的负面传闻推到了聚光灯下。“偷戏服”的说法趁机再度被拿出来翻炒鼎际之家,和“虚报报销”的往事混在一起,真假难辨。观众爱看热闹,把它当作额外的笑料。

官司之后,师徒关系彻底破裂。相声界不少人感叹,本该是艺坛传承的故事,却演变成公堂争讼。郭德纲事业继续上升,杨志刚则淡出公众视野。两人的命运走向不同轨迹,留下的却是永远难解的恩怨。

对于外界来说,官司的真真假假已经不那么重要了。比起判决书的字眼,观众更爱听的是传闻背后的故事。越是模糊,越能满足好奇心。郭德纲的名气越大,这段往事就越火,成了一种“随时能炒”的话题。

法律判决书冷冰冰,观众更爱听的,是能引人发笑的八卦段子。郭德纲打赢了官司,却没法阻止“偷戏服”传闻继续流传。媒体和自媒体发现,这是一个能随时炒热的旧故事,不管真假,只要提起,总能引来点击和争论。

茶馆里有人摆手说:“早年那点事,不足挂齿。”网络上却热闹得像集市。有人一本正经考古,把当年文化馆的点滴扒拉出来,有人干脆用调侃的口吻,把传闻加工成小剧场。真假交错,传闻与事实早已糊在一起。

郭德纲的成功,反而给了这些传闻更大的传播空间。他越火,越有人翻旧账,拿来做谈资。观众听相声图一乐,转身又在网上看他的人生像一出戏。表演和现实交织在一起,让人真假难分。

“偷戏服”的故事,被不断延展出新的版本。有的说是“借走不还”,有的说是“顺手牵羊”,还有人添油加醋,描绘得像一场惊险大案。每一个版本都不同,但共同点是,都没有证据。人们并不在意真假,只在乎有没有笑点。

舆论的走向往往比案件更离谱。法院已经定性,郭德纲无罪,可传闻的生命力比法律文本更顽强。十几年过去,还能在热搜榜冒头。观众把它当成一出连载剧,时不时拿出来再乐一乐。

郭德纲本人并非全然沉默。他在节目里偶尔开玩笑说,“有人编的故事比我相声都精彩”。这类调侃,看似轻松,实则无奈。澄清过一次也没用,传闻照样在下一次被拎出来。笑点一旦形成,就再也收不回去。

这就是公众人物的尴尬。舞台上的掌声属于你,舞台下的段子也追着你。观众要的不是事实,而是谈资。郭德纲成名越久,传闻就越难彻底消散。

风波不息,真假成了悬念时间来到近几年,“偷戏服”又一次成了热点。德云社上传的一些相声片段涉及往事,观众立刻联想到旧传闻,社交媒体再度热闹。郭德纲随手发的视频里出现“戏服”元素,更让网友调侃,说是“旧账重提”。

传闻之所以能一再翻炒,正是因为它既无法证实,也无法证伪。没有铁证,也没有判决。公众没有确切答案,就只能在模糊里找乐子。越是悬而未决,越有话题性。

这类争议早已超出“事实”本身。它像个符号,代表了公众对名人的复杂心态:既欣赏他的才华,又愿意揪住他的瑕疵不放。舞台上的掌声,与场外的嘲笑,可以同时存在。

郭德纲的回应一向轻描淡写。他不去和每一个传言硬碰硬,而是用相声演员的方式,把它化成段子。观众一笑,话题又热闹一阵。对他来说,这可能是一种应对策略,用幽默把争议消解。

可对整个社会来说,这样的传闻反映了一个现象:名人的故事,常常被简化成符号,被反复消费。真假退居二线,娱乐价值成了主角。媒体需要标题,观众需要话题,传闻就在这两股力量的推动下循环不息。

“偷戏服”风波,从一开始的茶馆耳语,到后来上升成网络热搜,再到今天成为表情包素材,已经不单是郭德纲个人的往事。它成了大众娱乐链条的一环。

校对 廖晴鼎际之家

翔云优配提示:文章来自网络,不代表本站观点。